-

이 시, 내가 사고 싶소 (1)나의 글, 나의 노래/에세이를 써보자 2024. 2. 15. 00:16

최근 꽤나 잘 쓴 시 하나를 읽었다. 읽고 감동이 깊어 뭐라도 하고 싶었다. 이 시를 세상에 낳아준 젊은 시인에게 고맙다는 표현을 하고 싶었다. 한껏 칭찬을 하며 무심코 한마디 꺼냈다.

"이 시, 내가 사고 싶소."

시를 한번도 팔아본 적이 없는 젊은 시인은 급작스런 거래 제안에 적잖이 놀란 눈치였다.한때 내가 즐겨 구독했던 작가가 있다. 달에 얼마를 미리 결제하면 매주 월수금마다 메일로 한 페이지 내외의 짧은 에세이를 보내주는 구독 상품이었다. 글이 참으로 진솔하고 소탈해서, 마치 오랜만에 꺼내 입은 코트 주머니에서 찾은 사탕을 꺼내먹는 듯한 소소한 재미가 있었다.

내가 이 작가를 눈여겨 봤던 이유는 작가가 새로 내놓은 구독형 활자 상품이 참신해서도 있었지만 무엇보다 내 한 학년 위 고교 동문이었기 때문이다. 마치 '야, 우드 너도 글로 용돈 벌 수 있어.!' 라고 팔을 앞으로 툭툭 밀어주는 것 같았다. 그래서 나도 호기롭게 '내 에세이로 돈을 벌어보자!' 라는 결심을 했었드랬다.

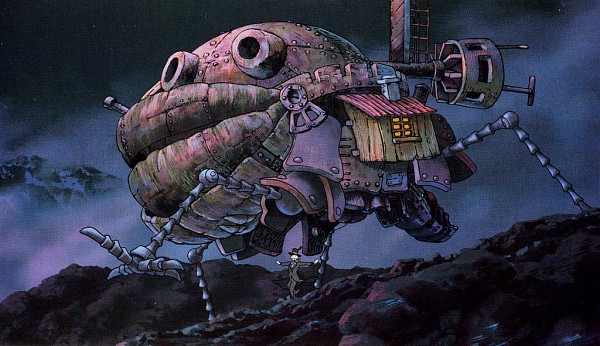

하지만, 막상 내 글을 시장에 내놓자고 글을 써보니 내가 마치 <행복한 왕자> 설화가 된 기분이 들었다. 내 머리털, 내 손가락, 내 어금니, 있는 것 없는 것 모두 그러모아 빵으로 바꿔먹는 그런 자기소멸감, 혹은 선악과 먹은 아담의 부끄러움 같은 것이 강하게 쑤셔들어왔다. 더 나은 글을 뒤적여 찾다보니 내 글들은 이젠 내가 아니게 되어 버렸고, 이것저것 도려낸 나는 캘시퍼를 꺼낸 하울의 움직이는 성 마냥, 넘어지는 젠가탑 마냥 무너져내렸다.

그런 발가벗은 느낌에 더불어 내 글 한 조각이 사발면 하나 정도의 가격이라도 하는지가 참으로 죄스럽고 떳떳하지 못했다. 한 수 접고 내 글들을 다시 보고 있자니 나의 글들이 더욱 시들해 보였다. 한 글은 가시돋혀 따끔따끔하고, 또 하나는 녹이 슬어 끼릭거렸다. 나의 습작들은 파장 전 떨이 과일만도 못한 것 같았고, 그걸 또 내 지인들에게 의리로 사달라고 내미는게 도저히 죄스러워 하질 못했다.

창작자로부터 소유권을 빼앗는 것이 무례한 일일까. 소유권을 빼앗지 않고 그저 가치를 수치로 매겨주는 것 만으로도 무례한 일일까. 아름다움의 세상을 측정하고 정량화하는 것이 적절한 일일까. 창작자가 창작물을 내주고 돈으로 바꾸는 것이 왜 731부대의 모성애 실험 속 아기 엄마의 절규가 느껴질까. 자신의 창작물을 나의 아가인 것 마냥 아끼는 것은 왜 그럴까.

가난한 이들을 불쌍히 여겨 자신 몸에 박힌 보석들을 제비를 통해 건네던 행복한 왕자. 작가의 말

백수답게 잠만 자다가 이젠 학기 복귀할 준비를 하려 합니다.

그 시작으로 들고 온, 오랜만에 찾아온 에세이 트릴로지입니다.

교회 홍보용 물티슈처럼 두고두고 꺼내 쓸 수 있는 글들을 쓰겠습니다.'나의 글, 나의 노래 > 에세이를 써보자' 카테고리의 다른 글

이 시, 내가 사고 싶소 (完) (0) 2024.02.27 이 시, 내가 사고 싶소 (2) (1) 2024.02.26 루페 (2) 2024.01.05 논리적 불멸을 꿈꾼다 (0) 2023.11.29 논리적 자결을 꿈꾼다 (1) 2023.11.23